在全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的新时代征程中,数字技术的普及与文化价值的挖掘成为激活乡村特色产业的“双引擎”,也为高校践行为党育人、为国育才使命提供了扎根基层的实践舞台。西京学院商学院始终将实践育人作为人才培养的核心抓手,坚持 “把论文写在祖国大地上”,推动电子商务、国际经济与贸易等专业知识与“三农”发展需求精准对接。2025年暑期,学院多支实践团队循着特色产业脉络,分赴陕西大荔、略阳、勉县及上海崇明等地,围绕冬枣、乌鸡、浆水菜、芦笋四大地方支柱产业开展专项调研与帮扶,以“懂农、爱农、兴农”的实际行动,书写当代大学生服务乡村振兴的青春答卷。

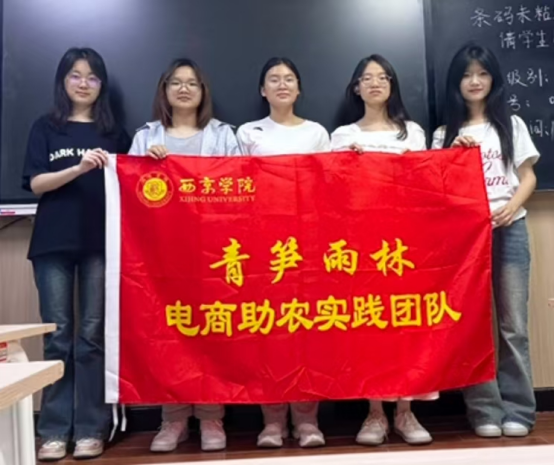

从“追光者”团队在大荔冬枣种植地提出智能化灌溉建议、破解“优质难优价”困境,到农心联盟三载深耕略阳,以“黑咯咯”品牌升级与羌文化图腾挖掘实现乌鸡产业 “产业 + 文化” 双赋能;从“浆露润农”团队用短视频、直播带货打破勉县浆水菜的地域局限,让传统发酵风味借互联网走进全国餐桌,再到“青笋雨林”团队在崇明芦笋基地深耕17天,既为农户设计防雾护目镜解决劳作痛点,又探索“芦笋 + 花艺 + 非遗”的高附加值路径 —— 西京学院学子的每一步实践,都是一次“从课堂到田间”的成长蜕变:他们不再是纸上谈兵的学习者,而是能将电商运营、品牌策划、技术优化等专业知识转化为助农实效的实干者;不再是远离乡土的旁观者,而是能倾听农户心声、共情民生需求的 “新农人”,这份在实践中淬炼的本领与厚植的情怀,正是当代青年成长最宝贵的养分。

而这份青年成长,恰与国家乡村振兴战略的推进同频共振。乡村振兴不是单点突破的“独角戏”,而是需要产业兴旺、文化繁荣、生态宜居、治理有效、生活富裕协同推进的系统工程,需要一代又一代青年接过“接力棒”,成为农业农村现代化的建设者。西京学院以“实践育人”为纽带,将高校智力资源与乡村发展需求紧密对接,不仅让学子在服务国家战略中实现了个人价值,更向乡村振兴一线输送了懂技术、有情怀、肯实干的青年力量 —— 这些在冬枣园、乌鸡养殖场、浆水菜车间、芦笋基地历练过的学子,未来或许会成为农业电商的开拓者、乡村品牌的打造者、特色产业的推动者,他们今天在田间地头积累的经验,终将转化为推动农业高质量发展、筑牢农业强国根基的坚实力量。

乡村振兴的壮美画卷,从来不是一蹴而就的蓝图,而是由无数青年的实干笔触一笔一划勾勒而成;中国式现代化的宏伟征程,也始终需要青春力量的接续奋斗。西京学院学子的暑期实践,既是一次“青春赋能乡村”的生动尝试,更是高校服务国家战略、培育时代新人的鲜明例证。

未来,当更多青年像他们一样,把个人理想融入农业农村现代化的时代伟业,把专业所长用到乡村振兴的火热实践中,定能让青春之花在广袤乡村绽放出更绚丽的光彩,让“产业兴旺、农民增收、文化繁荣”的美好图景在神州大地上不断延展,为全面建设社会主义现代化国家注入源源不断的青春动能。