西京网讯:西京学院长期以来本着“以学生为中心,为学生成才服务,对学生发展负责”的学生工作理念,积极落实“立德树人”根本任务,按照“学生为本、德育为先、引导为主、服务为魂”的工作思路,以打造温馨家园、构建和谐师生共同体、提升校园文化氛围、引领学生成长为目标,以精准“对口协议教育”为主线,积极探索和实践书院制背景下“全员、全过程、全方位”育人机制,创新学生教育管理工作新思路和一体化育人新格局,全面促进了学校人才培养质量,助推了学生的成长成才,取得了较好成效。

一、师生家长共同参与,夯实全员育人基础

学院充分利用“对口协议教育”这一有效载体,把导师、专业课教师、辅导员、管理及服务保障系统人员绑定在一起,建立“全员育人”机制。

树立了全员育人意识。在抓好教师、辅导员、学业导师、党政工团、科研和行政后勤队伍建设的基础上,根据不同群体的岗位要求和工作特性,有针对性地开展专项培训和专题研讨,营造合力育人、协同育人的良好氛围,增强各类群体合力推动育人工作的自觉性和责任感。

建立了“齐抓共管”的组织体系。成立以党委副书记为组长的“三全”一体化育人领导小组;管理上搭建了以学生“十大自治中心”为主的自主教育管理运营主体、以常任导师和专职教师为主进行教育引导的客体、以校学工部、教务处、校团委为主的监管体系教育培养平台;建立多元化育人课程师资资源库,努力形成学校思想政治工作合力,实现各项工作的协同协作、同向同行、互联互通。

建立了“三项机制”。一是学生作为教育对象的评价机制;二是学生工作队伍作为教育者的竞争机制;三是非学生工作队伍(党政干部、全体专职教师、后勤管理人员等)作为德育辅助力量的配合机制。

搭建学生自治组织平台。注重发挥学生作为教育主体的积极性和主动性,突出育人的针对性和实效性。各书院成立“学生自我管理十大职能中心”等“四自”教育组织,建立相应的组织管理制度,着力建设“四自”教育长效机制,积极开展“四自”教育活动,提升和改善教育效果和效率。

实施学生成长全员导师制。学校出台《西京学院常任导师制度》、《西京学院学业导师工作条例》等系列制度,建立和完善 “常任导师、人生导师、学业导师、学长导师”队伍;建立家长委员会制度,形成家校共同育人良好局面。现已形成“常任导师天天见、人生导师面对面、学长导师谈经验、学业导师进到班”的工作局面。导师制工作模式的运行典型经验先后被教育部简报、中国教育在线等媒体报道;学生成长全员导师制工作模式的运行典型经验2016年、2018年分别在澳门和香港举行的两岸三地书院制建设研讨会上作了典型经验介绍。

二、抓好培养各环节,彰显全过程育人效果

全面实施精准帮扶教育。完善由辅导员牵头,学业导师、专业课教师广泛参与帮助学生制定学习生活计划的机制,使精准帮扶育人对人才培养形成有效支撑。

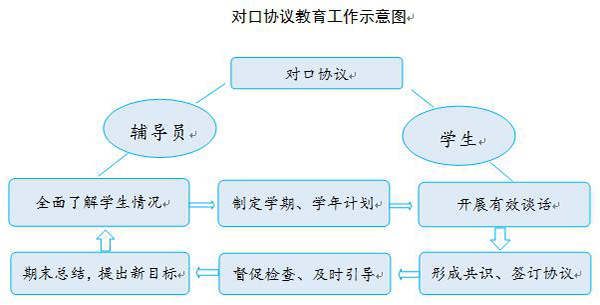

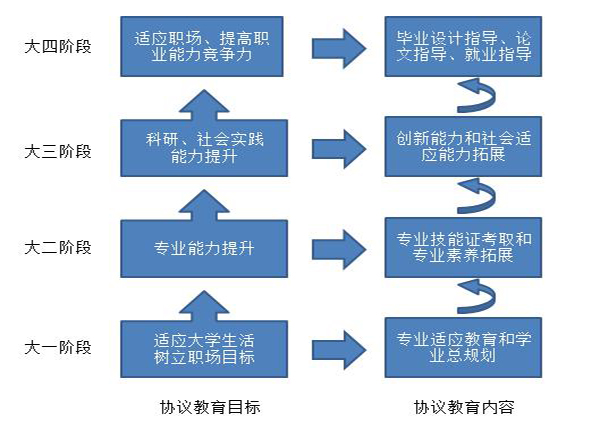

完善“精准帮扶教育”过程管理。以精准帮扶教育(即对口协议教育)为主线,针对学生成长的不同时期,从招生、入学、学习、生活、毕业、工作、校友等各个环节入手,实现对学生从入学到毕业后的全过程有针对性的跟踪引导和个性化辅导,建立“全过程育人”的工作机制。

一是设置六大模块精准教育内容

二是把握了解学生情况、确定目标、制定计划、签订计划书、分阶段督促引导、总结评价六个环节。

三是“精准帮扶教育协议”坚持“循环式、递进式、螺旋式”履行,形成从入学到就业全过程育人的完整工作循环。

四是全面覆盖,采用点上突破的工作方法。新生入学,学校就为每一名建立“精准帮扶教育”档案,做到 “一人一册”。在了解分析学生情况的基础上,帮助学生制定“大学四年的成长计划”。根据“计划”分阶段制定帮扶措施,做到“一人一策”。

五是调研学生思想动态,补齐教育短板。每年开展师生思想政治状况调研,借助大数据平台,对学生的学习生活行为进行分析,及时发现和掌握全校师生的思想动态及困境,及时修订和调整“精准帮扶教育”协议的目标任务和与之相适应的教育方法措施。

“对口协议教育”活动被团中央评为“青年思想教育分类引导”工作的“好载体”并在全国推广,同时获得省教育厅2016年陕西省辅导员工作精品项目。“对口协议教育”较好实现了对学生的精准指导和全程育人。

强化学业与发展过程管理。坚持目标导向和问题导向,围绕“精准帮扶教育”工程,从微观上关照每一位学生、每一阶段、每一方面的目标与问题,从宏观上着眼于提升高校思想政治工作的广度、深度、效度和信度。优化人才培养方案,加强课内外学习管理。上好校史教育、人生哲理、学业规划、奋斗目标、行为规范、意志品质“六课”,引导和指导大学生在成长的各个阶段制定出切合实际的发展目标。广泛开展优良学风班、先进班级、优秀毕业班的创建、评比和表彰工作,大力宣传学生标兵、创新创业先进等典型,弘扬学习在西京、成长在西京、创新在西京的良好风气。

做好就业指导与服务工作。坚持就业工作“一把手”工程,建立校、院(系)和书院两级就业指导委员会。加大就业市场建设力度,拓宽就业渠道,创造广泛而优良的就业环境,提高就业率和就业质量。加强学生职业生涯规划和创业意识教育,引导学生到西部、到基层、到祖国最需要的地方去建功立业。做好毕业生就业工作情况跟踪调查,为人才培养提供真实可靠的反馈信息。积极开展校友返校活动,加强与校友之间的沟通联络,升华毕业生爱国爱校情怀,促进校友与学生、校友与学校共同发展。

三、拓展培养领域,实现全方位育人

实施综合素质提升工程。围绕“立德树人”这一根本任务,把大学生综合素质教育与评价“四大模块”,即思想道德素质教育、科学文化素质教育、身心健康素质教育和创新能力素质教育纳入学校人才培养方案之中,综合素质教育本科10学分/生(高职8学分/生),考评成绩同时作为学生评定奖、助学金和其他评先评优的主要依据,并记入档案。辅导员作为学生“精准帮扶教育”的主要责任人,按照协议计划设定的目标就完成情况对学生进行实时监督、指导。

实施校园文化传承工程。积极开展西京精神的宣传教育和在学生中的传承工作,促进独具西京特色的校园精神文化建设;加强学生社团建设,推行“一书院一品牌”工程。

困难学生资助育人。全面落实国家关于资助贫困家庭学生的政策和措施,建立多渠道的学生资助体系;建立“经济困难学生信息库”,对经济困难学生进行动态管理;定期走访经济困难学生家庭,实现“资助”与“育人”的有机结合。

学生事务服务育人。充分发挥大学生发展与服务中心的服务功能,设立学生事务“一站式”学生事务受理窗口,每年开展优秀服务窗口评选活动。

课程育人主渠道。建立学校各门课程共同育人的思想政治教育网络,充分发挥思想政治理论课的主渠道作用,深入挖掘其他各类课程的思想政治教育资源,努力建设一批具有示范作用的精品育人课程。

发挥竞赛育人优势。实施“一二三四”竞赛育人工程,即:发扬“一种精神”,突出“两个重点”,强化“三项举措”,聚焦“四个环节”,围绕学生能力培养,以学校精神为引领,以学科竞赛为抓手,把“诚、健、博、能”的西京校训精神和实践出真知的西京校风贯穿人才培养全过程,进一步完善竞赛育人内容体系、管理机制和保障机制,提升竞赛育人水平。

强化学业过程管理。以常任导师和学业导师为主,引导和指导大学生在成长的各个阶段制定出切合实际的发展目标。广泛开展优良学风班级、先进班级、优秀毕业班级的创建、评比和表彰工作;大力宣传学生标兵、科技创新标兵、就业创业等典型,弘扬学在西京的良好风气。

创新创业教育贯穿育人始终。搭建创业能力培育载体,形成课内外,集中与分散相结合的创新之路,促进其了解社会、感受价值、增长才干、培养品格。

发挥社会实践育人功能。学院在积极开展第二课堂主题活动以外,坚持社会实践活动基地化、项目化、长年化,着力开展社会专项调查、对点帮扶、理论研究、文艺演出、大学生科技文化卫生“三下乡”等社会实践活动。

四、依据“精准帮扶教育”协议,建立有效考核测评体系

坚持“育人工作在哪里,指标跟进到哪里”的原则,根据行政、教学、学生管理在“精准帮扶育人”中不同分工、不同岗位、不同任务,设定考核指标;从部门处室到岗位科员、教师,学年每科室每人签订一份育人目标责任书,加强对目标任务的过程管理,并将考核情况以一定分值计入年度考核结果;实施书院、院系、后勤、行政交叉打分,学生满意度问卷调查评价相结合,做到既考核已经取得的“显绩”,又考核打基础利长远的“潜绩”。

“三全”一体化育人模式的开展取得了诸多成效,光明日报、人民网、中国教育报、教育部简报、教育部官网、陕西省教育厅、腾讯网、搜狐网、中国教育新闻网、凤凰网等10家媒体对学院“三全育人”的经验给予广泛关注和深入报道。学生综合素质明显提升。每年有2000多名学生参加各种志愿服务活动;仅2017年,有850名学生光荣加入中国共产党,58名学生成为西部计划志愿服务志愿者,有30多个学生社会实践活动团队受到共青团中央或团省委的表彰奖励。学生编排的6个校园心理情景剧分别获得陕西高校心理情景剧一、二等奖,2018年又在全国比赛中获二等奖;麦可思2016报告在校生满意度94%。“艺缕阳光”社会实践育人项目连续三年荣获团中央三下乡“井冈情·中国梦”专项季优秀课题成果与优秀实践团队以及2016年全国大学生素质教育品牌活动铜奖。人才培养质量显著提高,大学生竞赛项目逐年大幅增加,国家级获奖由2013年的87项增加到2017年的747项;升学率近五年增长3.8倍;麦可思2016报告在校生满意度94%;2015年学校被评为教育部全国就业典型经验高校50强;2018年学校被评为教育部全国创新创业典型经验高校50强。

官方微信

官方微信 官方微博

官方微博