编者按:2025年开年,《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》重磅发布,党中央为教育强国建设擘画出壮美雄奇的发展蓝图。沿着教育强国的行动路线,从1994年到2024年,三十年来,西京学院始终全面贯彻党的教育方针,不断深耕民办高校立德树人的绚丽图景。2025年是《纲要》落地实施的开局之年,位于新时代的经纬坐标中,西京学院积极响应、迅速行动,特别策划推出系列报道,全方位展示为党育人、为国育才的经验成效,回应教育强国的时代命题,为读者呈现更多精彩的“西京故事”。

西京学院作为一所地方性、应用型的高等学府,始终站在时代的前沿,积极响应国家号召,紧密贴合地方经济社会发展的实际需求,深化产教融合与校企合作,改革人才培养模式,充分发挥应用科研优势,形成科研反哺教学的新机制,培养“匠心精神+艺术素养”的行业应用型创新人才,力求在产学研深度融合的道路上走出一条特色鲜明、成效显著的发展之路,为区域经济高质量发展注入新动能。

围绕企业需求 实现精准对接

西京学院作为培养新时代高素质人才的摇篮,不断探索校企合作的新路径,持续推进与优质企业对接,将实训实习与就业环节紧密结合,根据企业需求,精准培养高素质技术技能型人才,实现校企优势互补,共育人才,在人才链与产业链之间架起一座坚实的桥梁。

2024年9月,西京学院与11家重点企业携手并进,共同签署了校企合作协议。签约仪式上,西京学院校长任芳表示:“校企合作是实现产教融合最重要的途径,我校愿意在人才及科研上给企业助力,也希望企业在人才培养和科研转化方面为我校提供更多的机遇和场景。”这番话不仅道出了西京学院对于校企合作的坚定信念,更彰显了学院在产教融合道路上的决心与魄力。

为进一步搭建行业、企业与地方之间更为紧密的沟通桥梁,学校于寒假期间开展了一系列访企拓岗活动。西京学院党委书记李邦邦带领学校相关负责老师赴大湾区开展访企拓岗、校企合作洽谈。在与大族激光智能装备集团的座谈中,李邦邦指出,西京学院始终把毕业生就业作为践行育人使命的重中之重,秉承“匠心精神+艺术素养”的人才培养理念,紧密对接行业和企业的发展需求,持续推动人才培养模式创新,致力于培养具有“忠诚之品、博健之能、新实之风”特点的应用型创新人才。

为了强化人才培养的应用导向和场景化,西京学院的教师们主动走出校园,深入企业一线,用双脚丈量市场脉搏,用真心搭建合作桥梁,为学生铺设了一条从理论到实践、从校园到职场的无缝衔接之路。

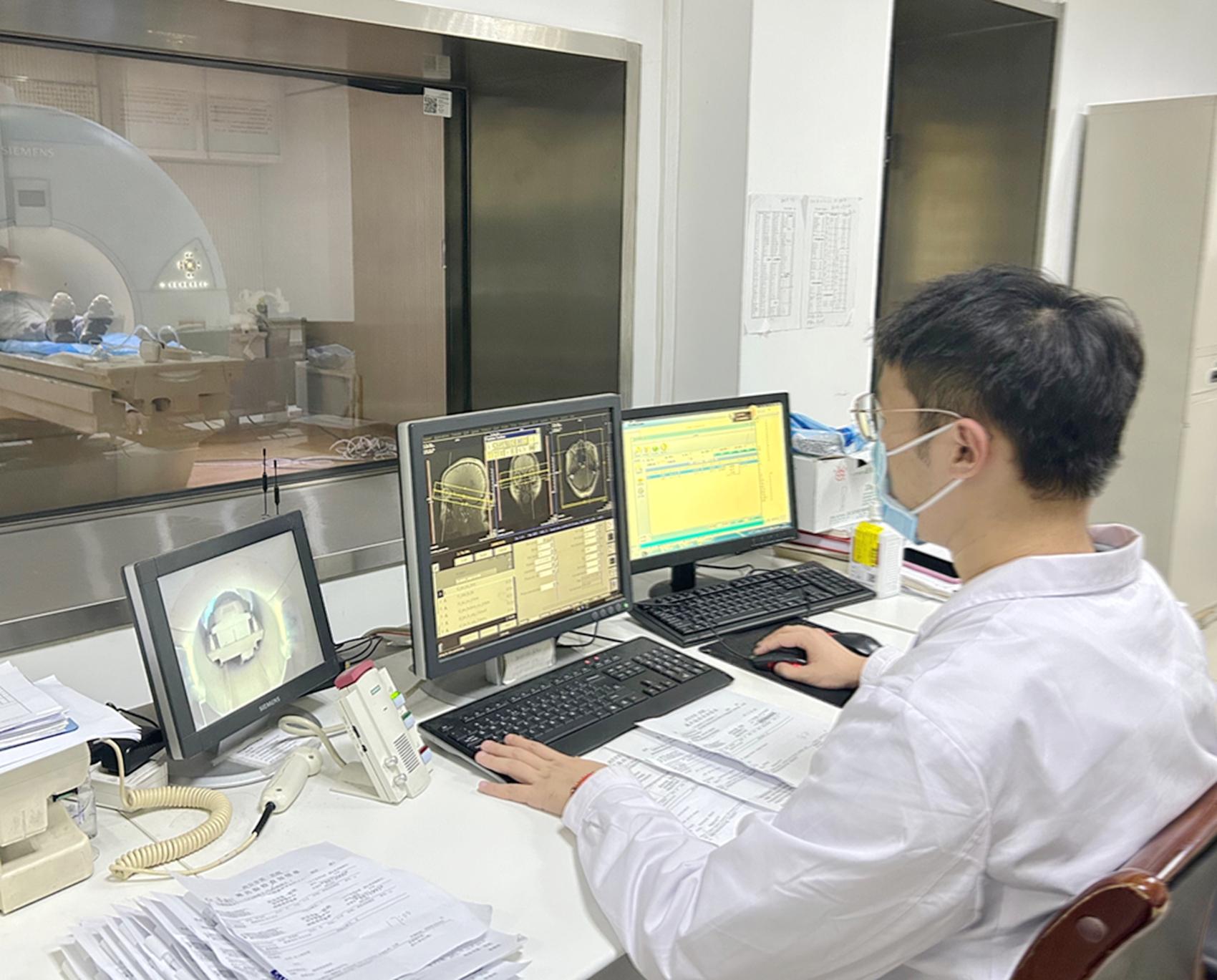

在西安市第一医院影像科的岗位上,2023年毕业于医学院的陈天乐正以饱满的热情和专业的技能,守护着每一个需要帮助的生命。“科室里的项目,我在实习期间已基本掌握。感谢学校给我提供的实习机会,为我顺利就业铺设了道路。”陈天乐的话语中满怀感激。2022年,由学校老师介绍推荐,陈天乐顺利进入西安市第一医院实习。那段宝贵的实习时光,让他得以将理论知识与实践操作紧密结合,提前适应了医院的工作节奏与要求。

在这个充满机遇与挑战的时代,西京学院的毕业生们在各行各业中大放异彩。在中国能源建设集团、中国石油天然气集团、中铁十二局集团、中建交通建设集团、中国建设银行等重点大型企业,西京学子的身影愈发耀眼。未来,西京学院将持续创新产教融合、科教融汇、医教协同、工学结合、产业学院等机制模式,积极探索建立行业认可的职业资格、技术职务等与专业学位人才培养的联动机制。

探索科研创新之路 彰显责任担当

在西京学院这片孕育智慧与创新的热土上,科研的种子历经三十载春秋的精心培育,已绽放出璀璨的花朵。学校始终将科研视为推动社会进步的强大引擎,不断在服务地方经济社会发展中书写着责任与担当的华章。从实验室到生产线,从理论探索到实践应用,每一项科研成果的转化都凝聚着西京人的智慧与汗水。

学校科研工作以面向国家重大需求、瞄准国际前沿、突出自主创新、加速成果转化为发展目标,努力实现项目、人才和平台良性互动,在平台建设、科研成果和产学研合作等方面取得重要进展,目前建有陕西省可控中子源工程技术研究中心、石油和化工行业液晶聚合物柔性显示技术重点实验室、陕西省液晶聚合物智能显示重点实验室等19个省部级科研平台,有效提升学校在技术应用研究领域的实力和竞争力,为学校自主创新能力提升打下坚实基础。

近日,陕西省科学技术厅正式批准西京学院建设陕西省液晶聚合物智能显示重点实验室。该实验室的设立,标志着陕西省在新型显示技术领域迈出关键一步,将围绕国家战略性新兴产业需求,聚焦液晶显示技术前沿,突破“卡脖子”难题,推动显示产业向智能化、柔性化、低碳化方向转型升级。

陕西省可控中子源工程技术研究中心是学校的省级重点科研平台,该中心在小型化、高产额、长寿命可控中子源关键技术的研发、标准刻度井群的设计与建造、中子测井仪器和中子检测设备开发等方向上处于国内领先地位,并全部实现了产业化推广,填补了该领域国内空白,产品在国内市场占有率达90%,为石油测井行业的发展起到重要作用。

在备受瞩目的“2024年度全球前2%顶尖科学家榜单”上,我校电子信息学院的张善文教授荣耀上榜,成为国际科研舞台上的一颗璀璨明星。“我们的软件创新运用了现代人工智能技术和深度学习模型,准确率高,能够在病虫害初期发现问题。”张善文教授介绍,该系统在宝鸡市周边的15个农业种植区应用后,不仅让当地的小麦、玉米、苹果等作物的产量有所提升,还有效地降低了农药的残留量。

材料与能源科学技术研究院教授冯祥波,长期致力于大气环境污染控制等方面的研究。他牵头负责的“挥发性有机物高效净化材料研发、净化系统集成设计及示范应用”项目在煤炭、化工、垃圾焚烧等多个行业得到广泛应用、推广,为诸多企业解决了污染治理的难题。“汽修行业是挥发性有机物排放的重要来源之一,通过源头控制、过程管理和末端治理等措施,可以有效减少汽修行业挥发性有机物的排放。我们还将对收集后的废气进行集中化处置。”冯祥波说。

近年来,借着“三项改革”的东风,冯祥波带领团队创立陕西博安速科智能科技有限公司,专门致力于研发和推广治理大气环境污染的产品。在过去的两年里,公司与多家企业签订了污染治理合同,得到服务对象高度认可。

张善文教授与冯祥波教授的科研成就,是西京学院科研实力的一个缩影,更是学校坚持科研与社会服务相结合办学理念的生动体现。未来,西京学院将继续秉承这一理念,不断探索科研创新之路,为地方经济社会发展注入更多科技动能。

发挥应用科研优势 科研反哺教学

近年来,西京学院紧跟国家发展战略步伐,聚焦行业企业需求,搭建科教互动平台,鼓励师生联合开展科研活动,培育学生动手实践、创新创造能力。

2023年,学校成功获批工信部“高档数控机床与机器人”专精特新产业学院,有效推动了产业学院的发展。为了紧抓陕西省和西安市“十四五”重点产业发展机遇,西京学院迅速行动,人工智能产业学院、数智协同产业学院等5个校级产业学院应运而生。这不仅促进了教育与产业的深度融合,更为地方经济的蓬勃发展提供了强有力的智力支持和人才保障。

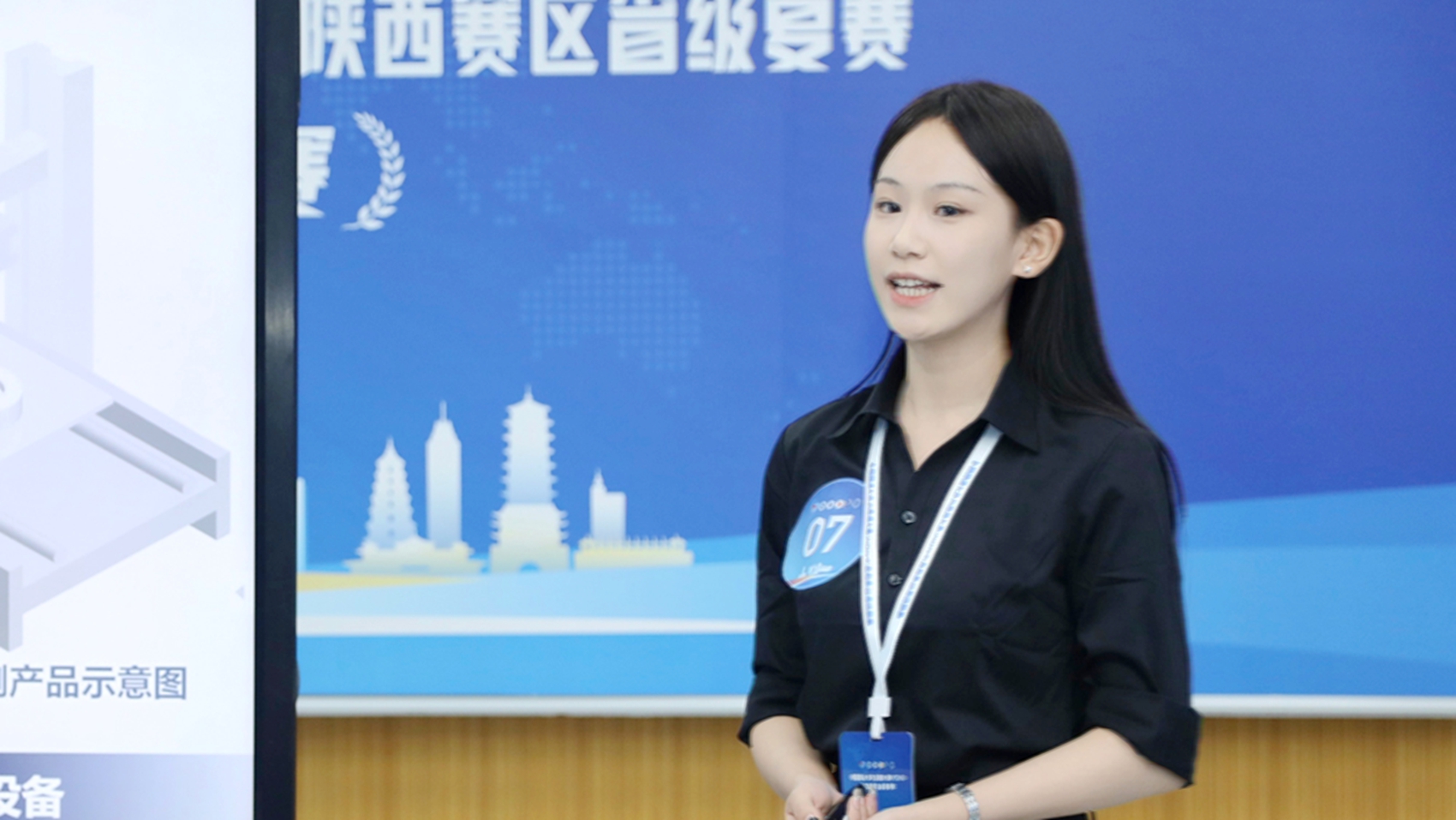

“我们研发的设备将二维、三维检测结合,实现了对物体的全面检测,在提高检测精度的基础上,做到降低成本,提质增效。”郭思羽介绍自己参与研发的设备时,脸上洋溢着自信的微笑。作为木工程学院的一名学生,因为热爱,她加入了人工智能产业学院,开启了理论与实践并重的探索之旅。她所在的团队凭借《明察秋毫——国内首创基于光度立体成像技术的工业机器视觉检测仪》项目,成功在市场上站稳脚跟,并与多家企业签订了订单,展现了令人瞩目的应用前景。通过产学研用融合,科技创新的成果得以转化为实际的应用,为产业发展注入新的动力。

在教学过程中,学校积极融入企业的现实案例、技术标准和操作规范等,注重培养学生的实际操作能力。在学校与企业互聘机制上,产业学院积极聘请企业人员参与学校的教学活动;同时,为学校教师提供到企业实践的机会,以提升教师的实践教学能力。

暑假期间,会计学院教师李丽霞和教研室的老师们一起走访企业,在一轮轮的接触和沟通后,与多家企业建立合作关系,为学生们争取到了到企业实习的宝贵机会。“实习回来的学生需要撰写实习期间的真实案例,这样一方面能让学生将理论和实践结合起来,另一方面又能反哺教学,让老师们知道‘教的哪些有用,脱节、遗漏的内容是什么’,为下一次教学提供最新的素材,形成教学的有效闭环和长效机制。”李丽霞说。

“西京学院已经有两届部分应届毕业生加入了我们公司,他们的表现都非常好。”西安诺源电子科技有限公司总经理张李萌表示,西安的半导体行业氛围特别浓厚,希望能和西京学院一起做有关半导体行业延伸的更深入的技术研发。

每一项科教融合的探索都是学校推进“融合发展”战略的重要成果。未来,西京学院将继续推动产学研深度融合,将企业课题、科研成果等转化为教学资源。发挥科研平台优势,鼓励学生入平台、进项目,提高学生学科竞赛竞争力。改革教科研评价机制,激发教师科研热情与教学活力,形成科研反哺教学良性循环,提升本科人才培养质量。